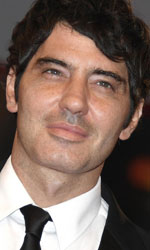

Pietro Marcello è uno dei registi più originali e riconoscibili del panorama cinematografico europeo. Autore di oltre dieci film, tra documentari e lungometraggi, presentati nei più importanti festival internazionali, Marcello ha costruito un linguaggio visivo e narrativo profondamente umanista e romantico, in cui la memoria, il paesaggio e il volto umano diventano strumenti di indagini poetica e politica.

Pietro Marcello è uno dei registi più originali e riconoscibili del panorama cinematografico europeo. Autore di oltre dieci film, tra documentari e lungometraggi, presentati nei più importanti festival internazionali, Marcello ha costruito un linguaggio visivo e narrativo profondamente umanista e romantico, in cui la memoria, il paesaggio e il volto umano diventano strumenti di indagini poetica e politica.

Il suo stile, influenzato dall'arte proto-impressionista italiana di fine Ottocento e da una tradizione cinematografica che guarda a Vittorio De Seta, Ermanno Olmi e Pier Paolo Pasolini, si nutre di materiali d'archivio e di una scrittura sceneggiaturale che privilegia il frammento, la suggestione e il racconto popolare. Non cerca linearità, ma la vibrazione emotiva, il dettaglio che resiste al tempo, la voce che emerge dal margine.

Studi

Nato a Caserta nel 1976, Pietro Marcello frequenta l'Accademia di Belle Arti, dove studia pittura. Dopo un impiego come insegnante nelle carceri napoletane, lavora come organizzatore e pianificatore della stagione cinematografica Cinedamm, tra il 1998 e il 2003, al Damm di Montesanto di Napoli.

Nel frattempo, realizza il radiodocumentario "Il tempo dei magliari", trasmesso su Radio 3.

I cortometraggi

Gli inizi sono dedicati ai cortometraggi documentaristici. Nel 2003, firma Carta e Scampia, ma anche Il cantiere (2004) e La baracca (2005), storia di un senzatetto che ha deciso di costruirsi una baracca sulle scale che conducono a Corso Vittorio Emanuele.

Nel 2010, partecipa al film-documentario corale Napoli 24, con altri registi napoletani, che ha come fine quello di raccontare la vita a Napoli in ventiquattro episodi. Il progetto nasce nel 2008, in piena emergenza rifiuti, per rilanciare l'immagine del capoluogo campano e, in questo mosaico visivo, l'intervento registico di Pietro Marcello si distingue per una sensibilità lirica e una profondità espressiva che trascendono il formato breve. Non si lascia sedurre né dalla retorica né dall'estetica del degrado, ma costruisce un frammento che vibra di autenticità e malinconia, in cui la città emerge come entità viva, dolente e splendida.

Già emergendo come un giovane pieno di talento, fa un breve viaggio nel cinema e nei luoghi d'origine di Marco Bellocchio, in occasione della consegna del Leone d'Oro alla carriera alla 68° Mostra del Cinema di Venezia, con Marco Bellocchio, Venezia 2011 (2011), cui segue Venice 70 - Future Reloaded, Ossessione (2016) e l'episodio "L'Italia umile" del film collettivo 9x10 novanta (2014), firmato da nove registi scelti nel nuovo panorama cinematografico italiano.

I documentari

Nel frattempo, firma anche interessanti documentari che verranno immediatamente riconosciuti dalla critica europea per essere degni di enorme lode, come Il passaggio della linea (2007), che narra le traversie dei pendolari ferroviari notturni. Un'opera audace e anticonvenzionale, che sovverte le regole del racconto visivo tradizionale. Il treno, mezzo prediletto e simbolico, diventa il punto di vista esclusivo da cui osservare l'Italia notturna, in un viaggio che attraversa le stagioni e le anime del Paese. La regia rinuncia deliberatamente alla narrazione personale, evitando protagonismi e scegliendo invece di disseminare frammenti di realtà in un flusso visivo ininterrotto, fatto di prospettive sghembe, paesaggi sfuggenti e una tensione claustrofobica che sfiora il metafisico. Il risultato è un film che non racconta storie, ma le suggerisce, lasciando che lo spettatore le intuisca tra le pieghe di un viaggio ferroviario che è anche interiore. Un esperimento visivo che trasforma il quotidiano in esperienza poetica, e il paesaggio in riflessione esistenziale.

Seguirà il premiato La bocca del lupo (2010), storia di Vincenzo Motta, un uomo condannato a ventisette anni di carcere totali per diversi reati. L'opera vince il David di Donatello e il Nastro d'Argento per il miglior documentario per la sua natura ibrida, che sfugge alle classificazioni canoniche. Tra il reportage e la narrazione, intrecciando materiali d'archivio e riprese private in un tessuto visivo profondamente evocativo, Marcello sceglie un linguaggio allusivo, fatto di atmosfere sospese e di una sonorità che accompagna e amplifica il senso delle immagini, con una grazia che richiama i toni di Pasolini e le liriche di De André, pur mantenendo una voce assolutamente personale. I protagonisti, Enzo e Mary, sono figure marginali e insieme luminose, creature perdute ma capaci di incarnare una dolcezza ruvida e una dignità silenziosa.

Nel 2011, omaggia il cineasta armeno Artavazd Pelešjan con Il silenzio di Pelešjan. Autore rimasto sconosciuto in Occidente fino al 1983, Marcello decide invece di esaltarne la memoria, raccontando opere, creazioni e tematiche, usando un incontro con il regista e il reperimento di frammenti delle sue opere e di materiali inediti.

Dopo dieci anni di assenza dal genere documentaristico, tornerà con Per Lucio (2021), viaggio sonoro e visivo dedicato a Lucio Dalla, partendo dalle interviste del suo fidato manager Tobia Righi e dal suo amico d'infanzia Stefano Bonaga. La regia di Marcello è stata accolta con grande favore dalla critica, che ha continuato a sottolineare la sua ottima capacità di trasformare un documentario in un affresco poetico e politico, evitando il classico biopic celebrativo. Non siamo davanti a una mera narrazione agiografica, ma a un racconto che intreccia la figura del cantautore bolognese con la storia dell'Italia del dopoguerra, attraverso materiali d'archivio rari e un flusso visivo che riflette il cambiamento antropologico del nostro Paese.

Lo stesso anno, presenta al Festival di Cannes, nella sezione Quinzaine des Réalisateurs, Futura, diretto con Alice Rohrwacher e Francesco Munzi, un'inchiesta collettiva che ha lo scopo di esplorare l'idea di un futuro di ragazze e ragazzi tra i quindici e i vent'anni, incontrati nel corso di un lungo viaggio attraverso l'Italia. Marcello, qui, si distingue per un approccio artigianale e vintage, girando in pellicola e richiamando atmosfere Anni Settanta e Mario Soldati, con riferimenti espliciti a Comizi d'amore, dove un primo piano diventa voce che verrà.

I lungometraggi a soggetto

Passato ai lungometraggi a soggetto, nel 2015, dirige Bella e perduta, all'interno della quale un vulcanico Pulcinella viene inviato in Campania per esaudire le ultime volontà di un pastore, che vuole mettere in salvo un bufalo.

Con questo titolo, Pietro Marcello prosegue il suo percorso autoriale fuori dagli schemi, firmando un'opera che si nutre di simboli, archetipi e visioni. La regia abbandona deliberatamente la struttura narrativa tradizionale, preferendo un andamento erratico, guidato più dall'intuizione che dalla sceneggiatura. La figura di Pulcinella, incarnata da Sergio Vitolo, diventa emblema di una coscienza perduta e ritrovata, mentre il piccolo bufalo osserva con sguardo innocente le contraddizioni di un Paese ferito. Temerario, in bilico tra rigore ascetico e slancio visionario, capace di rimandi all'immaginario di Carmelo Bene, il regista crea un impasto visivo-sonoro che si avvicina al poema cinematografico.

Liberamente tratto dall'omonimo romanzo del 1909 scritto da Jack London, dirige Luca Marinelli in Martin Eden (2019). La critica italiana recensisce positivamente la sua prima trasposizione, mentre altri la stroncano, seppur il film venga inserito tra i più rilevanti di quell'anno nel panorama cinematografico europeo. Ambizioso e in realtà molto personale, sempre rubando materiale d'archivio, giocando con la fotografia in bianco e nero e la pellicola 16mm, Martin Eden è il Novecento come epoca di lotte, sogni e disillusioni, in un effetto di stratificazione storica, bagnata di poetica impressionista. Il risultato è un'opera anti-borghese, che attacca la mediocrità della classe dominante. Tanto basta per fargli vincere il David di Donatello per la migliore sceneggiatura non originale, che condivide con Maurizio Braucci.

Proseguendo su questa scia, traspone il romanzo omonimo di Aleksandr Grin Le vele scarlatte (2022), sulle vicende amorose ed esistenziali di una ragazza solitaria, ammaliata da un mago che, un'estate, le promette che un giorno verranno a prenderla delle vele scarlatte per portarla al suo villaggio.

Anche in questo caso, la rara intensità emotiva e la libertà espressiva di Marcello si muovono con grazia tra i toni fiabeschi di una riflessione sociale, trovando una forma fluida e intuitiva. Esplorando il legame tra esseri umani e ambiente, attraverso figure scolpite con delicatezza e forza, la macchina da presa segue con affetto e rispetto la protagonista, cogliendone la fierezza e la dolcezza, senza mai indulgere in sentimentalismi.

Infine, nel 2025, dirige Valeria Bruni Tedeschi in Duse, incentrato sull'ultima parte della vita e della carriera dell'attrice Eleonora Duse, con tanto di standing ovation alla Sala Grande durante la Mostra del Cinema di Venezia.

La critica, però, ha reazioni contrastanti molto intense. Ad alcuni, non piace la maniera in cui affronta la figura dell'interprete e il contesto storico che la circonda. Un approccio crepuscolare e visionario forse non si adatta bene al montaggio stratificato, all'uso evocativo dell'archivio e a quella narrazione troppo reverente verso la Storia, con il rischio di smarrire la modernità e la forza della protagonista, che viene schiacciata dalle oscure figure maschili.