Avrebbe potuto diventare un matematico. Gli sarebbe piaciuto.

Ma i film sono stati più forti. Sono arrivati prima di formule e calcoli e lo hanno rapito. Così, invece di liofilizzare il mondo in numeri, e prenderlo, misurarlo, spiegarlo, lo ha liberato in immagini, lo ha messo davanti allo specchio della sua immaginazione e lo ha raccontato. È diventato un arpionatore di storie, uno di quei narratori chiamati registi, perché davanti a loro portano un terzo occhio come una proboscide, una camera, un'appendice, un obiettivo e guardano attraverso. Sono quarantacinque anni che caccia e fabbrica immagini.

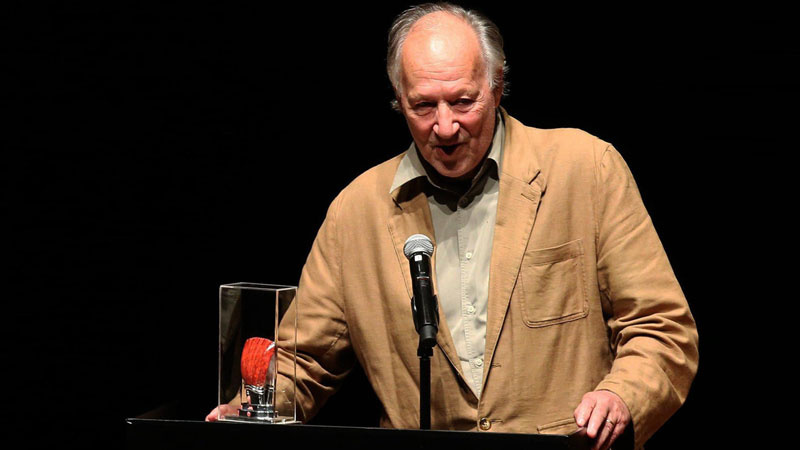

Nelle immagini abita e con le immagini cammina, sempre alla ricerca delle origini. Ogni immagine che porta la sua firma è un aspetto, un paesaggio, una faccia del mondo, è l'orrore e la meraviglia del mondo. Si chiama Fitzcarraldo. Anche Aguirre talvolta. E Kaspar Hauser. E Stroszek. E Stipetic, il primo cognome. Come Werner Stipetic è nato il 5 settembre 1942 a Monaco di Baviera.

È cresciuto a Sachrang, un villaggio di montagna, vicino ai confine con l'Austria. isolato. Niente automobili, niente televisione, niente telefono. Solo la natura a fargli da sparring partner, severa, muscolare, ardita. Il primo film lo ha visto a scuola: un documentario sulla vita degli eschimesi.

Quando con la madre e i fratelli all'inizio dell'adolescenza è tornato a Monaco per proseguire gli studi, ha vissuto per qualche tempo in una pensione. Un giorno, in classe, durante l'ora di musica il professore voleva che cantasse, lui si rifiutava. I compagni furono presi in ostaggio: finché non avesse cantato, non sarebbero usciti da scuola. Alla fine cantò, ma si ripromise due cose: nessuno avrebbe mai più piegato la sua volontà e nella sua vita non avrebbe mai cantato. Così è andata, è rimasto fedele alle promesse. Il professore non si sa che fine abbia fatto, lui è diventato Werner Herzog.

Una vita e una faccia fatte di cinema. Ma anche un cinema fatto di vita, di «pura vida» come dice lui, assoluto, estremo, fisico.

Soltanto a quelli come Herzog il cinema passa sulla faccia e se ne innamora, e un po' di sé sulla faccia lascia e un po' di faccia con sé porta via. Non sono le tracce del tempo trascorso quello che vedi su di lui, non è la vita, è il cinema. Lo scopri facilmente dalle fotografie. Lo capisci dai film.

Film, foto, vita e cinema, Fitzcarraldo e Aguirre, Hauser e Stroszek, tutto ciò che è chiamato Werner Herzog, anche lui in persona, arriva a Torino il 15 gennaio e vi rimane in forma di mostra e di rassegna fino al 10 febbraio. All'uomo che a vent'anni sentiva di dover inventare il cinema come se fosse l'inventore della macchina da presa, il Museo Nazionale del Cinema dedica un omaggio intitolato Segni di vita, a cura di Alberto Barbera, Stefano Boni e Grazia Paganelli.

Nelle sale del Massimo vengo; no proiettati tutti i lavori finora distribuiti, cinquantuno fra cortometraggi, documentari, fiction. Da Herakles (1962), dodici minuti in bianco e nero sui culturisti, a Encounters at the End of the World (200?), girato in Antartide sopra e sotto il ghiaccio, un faccia a faccia con la natura e con la fine del mondo. Ogni sua pellicola, popolata di immagini vergini, pure, e dì ribelli, emarginati o sconfitti ma mai perdenti, è sempre una piccola fine del mondo, un viaggio verso: da Cuore di vetro a Nosferatu, da Dove sognano le formiche verdi a Grido di pietra, da Apocalisse nel deserto a Fitzcarraldo, inevitabilmente.

Oltre a un concerto al Piccolo Regio, negli spazi della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo sarà allestita una mostra con un centinaio di fotografie scattate sui set e due installazioni con undici video, fra cui il primo super8 di Herzog: appena sei minuti, senza titolo, un western girato a 16 anni in una caffetteria allo scopo di dimostrare che il suo amico Tommy Fisher somigliava a Gary Cooper e recitava meglio.

A completare l'omaggio, esce un libro di Grazia Paganelli edito da Il Castoro. Un'esauriente monografia con più di cento foto e una bella, lunga intervista divisa in sette capitoli, dove Herzog racconta che la verità non deve mai essere catturata, che quando si sveglia è sempre innamorato del mondo, che si mette in ascolto dell'urlo proveniente dalle immagini e che il linguaggio è il suo estremo rifugio. Di sé dice: «Non sono uno che si siede a lavorare a una sceneggiatura cercando di organizzare e costruire i personaggi, non sono uno che costruisce una storia. Una storia è pura vita e in molti casi si tratta di vita che ho vissuto in passato, che ho provato in prima persona».

Sostiene la differenza tra realtà e verità. Ripete che i cineasti dei Cinéma Vérité assomigliano a turisti che scattano fotografie tra le rovine dei fatti e che il turismo è peccato, mentre viaggiare a piedi è virtù. Riconosce: «Non ho imparato il cinema da nessuno, non ho mai fatto l'assistente, né ho frequentato una scuola di cinema, ho imparato con l'approssimazione». Approssimarsi è avvicinarsi a piedi verso le cose. Al passo giusto. Con il giusto tempo. Questo ha sempre fatto Werner Herzog, con e senza macchina da presa.

Ha camminato. È andato a piedi. Da Monaco a Parigi per tenere in vita la sua amica Lotte Eisner. Dal villaggio di Sachrang alla fine del mondo per vedere ciò che nessuno ha mai visto. E farne cinema, qualcosa che possa dar forma all'estasi.

Da Il Venerdì di Repubblica, 11 gennaio 2008

![# Nomad - In the Footsteps of Bruce Chatwin, il trailer e il poster originali del film [HD]](https://pad.mymovies.it/cinemanews/2020/166831/coverlg_home.jpg)