| Anno | 2021 |

| Genere | Azione, Avventura, Drammatico |

| Produzione | Corea del sud |

| Durata | 60 minuti |

| Regia di | Hwang Dong-hyuk |

| Attori | Lee Jung-Jae, Byung-Hun Lee, Gong Yoo, Paul Nakauchi, Tom Choi Lee Shorten, Steven Allerick, Emily Kuroda, Sung-tae Heo, Jully Lee, Ming Lo, Reuben Uy, Keone Young, Joo-ryeong Kim, Kim Dong-hyun, Sang-hee Lee, Kim Yun-tae, John D. Michaels, Young-ok Kim, Mal-Geum Kang, Geoffrey Giuliano, Oh Yeong-su, Jung Hoyeon. |

| Rating | Consigli per la visione di bambini e ragazzi: |

| MYmonetro |

|

Condividi

|

Ultimo aggiornamento martedì 6 maggio 2025

Centinaia di individui a corto di denaro accettano uno strano invito a competere in giochi per bambini. Li attende un premio invitante, ma la posta in gioco è mortale. La serie ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Golden Globes, ha vinto un premio ai Satellite Awards, 4 candidature e vinto 2 Critics Choice Award, 3 candidature e vinto 2 SAG Awards, ha vinto un premio ai Spirit Awards, 1 candidatura a CDG Awards, 1 candidatura a Producers Guild, La serie è stato premiato a AFI Awards, ha vinto un premio ai ADG Awards, 1 candidatura a Critics Choice Super,

|

CONSIGLIATO N.D.

|

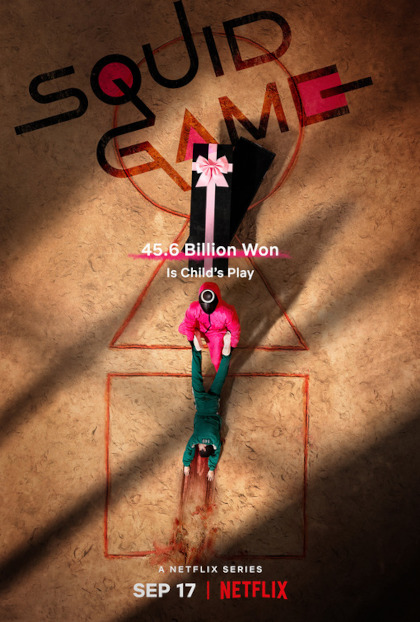

Squid Game è una produzione seriale sudcoreana e originale di Netflix, nata dall'idea del regista Hwang Dong-hyuk. La premessa della serie è semplice e quasi fin troppo bella per essere vera: un gruppo di 456 persone in condizioni economiche precarie vengono selezionate per partecipare a una serie di giochi di abilità, aventi come montepremi una somma incalcolabile di denaro. Il trucco però è presto svelato, quando durante una delle prime sfide, uno dei partecipanti rimane violentemente ucciso dallo stesso meccanismo di gioco. Prenderà quindi il via un survival drama in cui non è mai chiaro quale sia la direzione che vuole prendere la narrazione, e che si distanzia nettamente dalle tinte patinate e rassicuranti di molte altre produzioni sudcoreane; l'occhiolino infatti è rivolto ad As the Gods Will (2014), lungometraggio giapponese che condivide molte delle atmosfere e premesse del nuovo prodotto seriale Netflix.

Un gran finale che chiude il cerchio di una feroce riflessione sul capitalismo

Recensione

di Gabriele Prosperi

Con la terza stagione, Squid Game giunge alla sua conclusione, chiudendo un cerchio cominciato nel 2021 con una riflessione feroce sul capitalismo, la disuguaglianza e la disumanizzazione dell'intrattenimento. Ma questa chiusura non è un epilogo rassicurante: è un saluto amaro, contraddittorio, che incarna tutta la tensione tra la potenza simbolica della serie e il rischio di auto-reiterazione che ha caratterizzato i suoi sviluppi più recenti.

Se la prima stagione aveva un'efficacia spietata, le successive hanno portato la narrazione a un crescendo più spettacolare che incisivo, fino a un finale che lascia il pubblico senza catarsi, ma pieno di interrogativi.

Per comprendere fino in fondo il senso della terza stagione, è utile ripercorrere brevemente le traiettorie narrative delle precedenti. La prima stagione aveva trasformato un "gioco al massacro" in un potente riflesso delle disuguaglianze sistemiche, in cui i partecipanti - gli "ultimi" della società - incarnavano archetipi reali: il ludopatico, la rifugiata nordcoreana, il dirigente fallito. La forza di Squid Game stava nella sua plausibilità iperrealistica: non si trattava, infatti, di una distopia futuristica, ma di un presente esasperato, riconoscibile, persino familiare.

La seconda stagione, invece, aveva cambiato il fuoco: il protagonista Gi-hun diventava una figura ossessionata dalla vendetta, e la narrazione si faceva più introspettiva e politica. Il ritmo rallentava, i giochi perdevano centralità a favore dei legami interpersonali e delle derive psicologiche. Si ampliava l'orizzonte narrativo includendo nuovi personaggi e tensioni, come la disertora nordcoreana, l'uomo truffato dalle criptovalute o la donna transgender, nel tentativo - riuscito solo in parte - di mantenere un equilibrio tra la spinta internazionale del fenomeno e le sue radici sudcoreane.

La terza stagione riparte dal caos: la rivolta dei giocatori è stata soffocata, i superstiti devono tornare a combattere. Gi-hun è svuotato, silenzioso, consumato dal fallimento. Ma proprio questa debolezza lo rende più umano. Il confronto con Dae-ho, ex alleato divenuto rivale, segna l'inizio di una spirale sempre più cupa in cui l'etica cede il passo all'istinto di sopravvivenza.

Il gioco del "nascondino mortale", in cui i giocatori devono uccidersi per avanzare, porta la crudeltà al culmine, in una metafora rovesciata dell'infanzia, dove il "giocare" diventa sinonimo di sterminio. Se la prima stagione faceva leva sulla suspense morale (scegliere chi salvare, chi tradire), qui le scelte sono già avvenute fuori campo. Eppure, anche in questo scenario esasperato, emergono momenti di sincera vulnerabilità: il sacrificio di Geum-ja per la figlia, la nascita del neonato che diventa a sua volta concorrente, la compassione tardiva di Myung-gi, padre della bambina.

I VIP, già accennati nella prima stagione come entità oscure, vengono qui portati al centro della scena. All'inizio erano funzionali a rappresentare l'anonimato del potere; ora, invece, appaiono come caricature grottesche, dissonanti rispetto alla narrazione. Il loro compito narrativo - commentare, osservare, decidere - finisce per ridicolizzare la tensione, togliendo spazio al cuore emotivo della storia. Paradossalmente è proprio dal loro sadismo che nasce la provocazione più disturbante della stagione: la neonata costretta a partecipare al gioco è il simbolo di un trauma che viene ereditato, dell'infanzia violata dal potere.

Come già la seconda stagione era stata il risultato di un allungamento forzato della narrazione originaria, anche la terza appare a tratti diluita, meno incisiva nei suoi snodi drammaturgici. I giochi - un tempo simboli importanti di una struttura sociale - sembrano ora meno centrali, più decorativi. A emergere è la consapevolezza autoriale: Hwang Dong-hyuk sa che Squid Game è diventato un marchio globale, e gioca con questa percezione, persino nel finale, con l'apparizione di un'attrice hollywoodiana che apre a un possibile spin-off americano.

Un finale tutt'altro che salvifico, con forme di eroismo umano ma senza testimoni, un eroismo che non salva, non vince, ma resiste. Questa resistenza ha un precedente: già nella prima stagione, la scelta di Gi-hun di non spendere il premio vinto era un rifiuto simbolico delle regole del sistema; nella seconda, la sua ossessione per la verità lo portava a mettere in pericolo sé stesso e chi gli era vicino. Nella terza, sceglie di non giocare più: il suo gesto finale - lasciarsi cadere invece di vincere - non è una redenzione, ma una rinuncia, forse l'unica forma possibile di ribellione.

Tra la ripresa degli elementi iconici e l'introduzione di nuove sfumature narrative, una stagione più introspettiva

Recensione

di Gabriele Prosperi

La seconda stagione di Squid Game riprende tre anni dopo gli eventi della prima, seguendo Seong Gi-hun (456) alla ricerca di vendetta contro gli organizzatori dei giochi mortali. Determinato a smascherare il sistema corrotto dietro il torneo, Gi-hun intraprende una caccia che lo porta ad affrontare nuovi giochi brutali, incontrare personaggi inediti e confrontarsi con il Front Man dalla maschera nera, Hwang Jun-ho.

La prima stagione di Squid Game aveva stabilito un precedente importante nella narrazione seriale, trasformando un gioco al massacro - elemento caratteristico in molte produzioni televisive asiatiche, si pensi ad alcuni game show come "Takeshi's Castle" - in un riflesso iperrealistico delle disuguaglianze sociali.

I 456 partecipanti, da personaggi venivano promossi ad archetipi di una società in cui il fallimento economico si traduce in una condanna sociale senza appello. Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), Kang Sae-byeok (HoYeon Jung) e Cho Sang-woo (Park Hae-soo) rappresentavano differenti sfaccettature di questa disperazione: il giocatore d'azzardo, la rifugiata in cerca di salvezza, l'uomo d'affari caduto in disgrazia. Questa stratificazione umana permetteva al pubblico di riflettersi nei protagonisti e di comprendere la brutalità delle scelte morali che il gioco richiedeva.

Rispetto alla prima, la seconda stagione di Squid Game cerca di mantenere questo focus sociale, ma sposta l'attenzione su un livello più personale e interiore. Infatti, se nella prima stagione i giochi erano il fulcro principale dell'immedesimazione e della tensione, ora il processo di connessione emotiva è anticipato, chiedendoci di investire sui personaggi prima ancora che entrino nell'arena, appesantendo l'impostazione narrativa dei primi episodi.

Differente è anche la "plausibilità" degli orrori che vengono mostrati: se prima la brutalità dei giochi era un riflesso diretto delle disuguaglianze sistemiche, ora, pur continuando su questa strada, la dimensione di denuncia si perde a favore di una maggiore introspezione individuale e di un desiderio di rivalsa, maggiormente connotato dal punto di vista politico. Ciò emerge nel ricollocamento del background nordcoreano: se nella prima stagione apparteneva a una rifugiata in cerca di salvezza, ora è attribuito a una disertora (interpretata da Jung Ho-yeon), politicizzando ulteriormente la narrazione.

Ciò si riflette anche dal punto di vista visivo, trasformando una delle serie più riconoscibili per via dell'immaginario su cui faceva leva (colori accesi, ambientazioni surreali e simboliche) in una narrazione visiva più contenuta. L'attenzione si sposta dalle strutture architettoniche e dagli scenari opprimenti ai dettagli relazionali tra i personaggi e all'efficace costruzione di una e più distinzioni tra dentro e fuori, di volta in volta ridefinendo i gruppi di appartenenza. Ne risente, però, il ritmo narrativo - vera, grande differenza tra le due stagioni: laddove la prima avanzava con una tensione costante, con ogni gioco a rappresentare un nodo cruciale nella trama, in Squid Game 2, invece, i momenti di attesa e riflessione sono più dilatati, dando maggiore spazio all'evoluzione emotiva dei protagonisti.

Cambia il focus narrativo, che riposiziona la serie - paradossalmente, data l'attenzione internazionale - a livello locale, esplorando uno dei temi più cari, e tradizionali potremmo dire, delle produzioni sudcoreane (da Kim Ki-duk a Park Chan-wook e Bong Joon-ho), ovvero il momento in cui la disperazione si trasforma in ossessione, in desiderio di giustizia e, quindi, in vendetta. Un cambiamento che negozia bene il respiro internazionale di una serie fortemente locale, smorzando l'impatto emotivo che l'aveva resa un fenomeno globale.

Notiamo molte interferenze nel corso dei tre anni di rimaneggiamento del prodotto da parte di Hwang Dong-hyuk (sceneggiatore, regista, showrunner di Squid Game), da cui è emersa la decisione di dividere quella che originariamente doveva essere una singola stagione in due parti distinte. Questa scelta, chiaramente influenzata dal desiderio di sfruttare il successo inaspettato della serie, ha portato a una riduzione del numero di episodi e a un cliffhanger finale che lascia la narrazione in un limbo fin troppo accentuato.

Troviamo perciò una serie più diluita, visivamente meno audace rispetto alla precedente, ma a favore di un simbolismo concettuale; la stessa arena di gioco viene reintrodotta con una lentezza studiata, permettendo allo spettatore di comprendere meglio le motivazioni del protagonista e i nuovi intrecci narrativi. Esploriamo maggiormente il personaggio di Hwang In-ho, aka Front Man, nella superlativa interpretazione di Lee Byung-hun, strumento essenziale per definire il rinato animo ribelle del protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae). Una relazione che beneficia molto del confronto iniziale con un altro personaggio iconico della serie, il reclutatore (Gong Yoo). Si aggiungono nuove sfumature, con l'introduzione di un una donna transgender, Cho Hyun-ju - sebbene interpretata da un attore cisgender, Hyun-ju, a causa dell'ancora forte marginalizzazione della comunità LGBTQIA+ in Corea del Sud - la cui introduzione dimostra, però, la volontà di favorire processi di inclusione del tema. Interessante, inoltre, nella prospettiva di costruire un racconto più intimo e di relazione, l'introduzione nel cast di un noto rapper sudcoreano, T.O.P., nei panni di un rapper in rovina, Thanos.

I nuovi personaggi e le nuove relazioni vanno tutti incontro all'esigenza di definire gruppi e così schierare maggiormente tanto i giocatori, quanto il pubblico, in un racconto di vendetta; a favorire maggiormente questa traslazione sono gli sguardi oltre l'arena stessa: aumentano i momenti al di fuori dei giochi, guidati prevalentemente dal poliziotto Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon). Una scelta che finisce per appesantire il ritmo generale della storia, dando l'impressione che alcune sequenze siano dilatate oltre il necessario, che le funzioni di alcuni personaggi siano "spiegate", rendendoli caricaturali, in entrambi i casi con lo scopo di agganciare il pubblico alla terza stagione.

Squid Game 2 presenta, quindi, molti più limiti rispetto a tre anni fa ma riesce a mantenere un equilibrio accettabile tra ripresa degli elementi iconici e introduzione di nuove sfumature narrative. Resta però evidente come la serie abbia bisogno di ritrovare una chiarezza d'intenti più forte, soprattutto per evitare che il cliffhanger finale si trasformi in un rischio più che in una promessa.

Estremizzare fino al plausibile: il gioco al massacro iperreale di Squid Game

Recensione

di Gabriele Prosperi

456 persone, uomini e donne, di età differenti e diverso background, sono chiamati a partecipare da un'organizzazione anonima a un gioco al massacro. Il premio in palio è una quantità di denaro così elevata da poter risolvere quale che sia il loro problema economico, certamente impellente per ognuno di loro. I contendenti, infatti, non sono persone comuni ma gli ultimi della società. Vuoi per la dipendenza da gioco come nel caso di Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), per un passato difficoltoso e una famiglia da salvare come nel caso di Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon), o per le scelte imprenditoriali sbagliate di Cho Sang-woo (Park Hae-soo), ogni giocatore dovrà scegliere tra ciò che l'aspetta là fuori, nel mondo reale, e le regole del gioco. Le conseguenze dei loro debiti insaldabili appaiono, infatti, più spaventose di quanto sia la posta nel gioco perverso loro proposto: la loro stessa vita.

Squid Game è l'ultima grande impresa di Netflix nel trasformare una serie televisiva in lingua non inglese in una hit globale, ribaltando quelle che sono logiche distributive assodate in un'era che appare sempre più lontana. Da La casa di carta ad Alice in Borderland, da Vis a vis a Dark, le strategie di marketing della compagnia di Reed Hastings stanno realmente cambiando le carte in tavola, spingendo persino il suo principale competitor, Jeff Bezos ad applaudire questa operazione.

La grande impresa distributiva non riguarda però solamente aspetti di ordine economico e di marketing; con essa abbiamo infatti l'opportunità di conoscere elementi socioculturali appartenenti a continenti e nazioni a noi lontane, a cui altrimenti non potremmo accedere o incorreremmo in limiti oggettivi di comprensione.

La storia di Squid Game permette innanzitutto un accesso facilitato, grazie al posizionamento geopolitico della Corea del Sud: nazione a prevalenza cattolica, in cui il capitalismo trova un terreno fertile al pari dei paesi occidentali e in cui, quindi, le problematiche relative al divario sociale ed economico sono similari a quelle da noi vissute. Questo è il fulcro narrativo della serie, d'altronde, attorno al quale troviamo sia elementi caratteristici della cinematografia sudcoreana, sia riferimenti a narrazioni occidentali contemporanee. Il pensiero va ad alcune saghe horror del nuovo millennio, dalla competizione che metaforizza i contrasti contemporanei in Hunger Games - sebbene qui mantenendo i piedi per terra in un contesto più realistico - alla medesima crudezza delle esecuzioni di Saw e soprattutto ai capitoli diretti da Eli Roth di Hostel.

In particolar modo nelle saghe occidentali su citate, la verosimiglianza tende ad essere costantemente messa in crisi, vuoi per l'appartenenza a un genere come il post-apocalittico, vuoi per esigenze narrative, come nel cinema horror, che costringono lo spettatore in uno spazio di visione ben delineato, allo scopo di determinare sensazioni ed emozioni (paura, orrore, ansia, disgusto). La serie Netflix, invece, mira maggiormente a un raffronto con la nostra realtà, a una sua lettura, mimando quelle che sono le caratteristiche tipiche del genere distopico (pur non appartenendovi) e garantendo una maggiore plausibilità. La serialità, di per sé e per via dei suoi tempi di visione, risponde a un principio di realtà più stringente di quanto faccia il cinema di genere, seppur serializzato come saga, e in questo abbraccia una caratteristica tipica del cinema sudcoreano (rintracciabile, ad esempio, nella trilogia della vendetta di Park Chan-wook): la ricerca di sfumature morali, l'allontanamento da un manicheismo dogmatico, che solo negli ultimi decenni viene sfrondato anche nell'estremo occidente.

L'orrore di Squid Game non deriva tanto dalla visione di scene macabre e da massacri crudeli e gratuiti, sebbene il gioco abbia origine dalla noia di pochi e dalla archetipica distinzione tra chi può e chi non può permettersi una posizione di comando. La sensazione di orrore deriva dalla plausibile, realistica condizione dei protagonisti: la disperazione di Gi-hun, che lo porta non solo a partecipare ma anche a tornare a giocare conoscendo ormai le regole del massacro, è una condizione reale e non lontana; il dramma di Sae-byeok è quello di chi ha vissuto sulla propria pelle i contrasti tra due nazioni in conflitto, cioè le due parti della Corea. Gli esiti di questa condizione non sono quelli immaginifici e ipotetici di un racconto distopico, si avvicinano di più a una lettura estremizzata del presente, che in particolare sfrutta alcuni fondamenti delle teorie complottiste per individuare un principio di verità. Ovvero che la battaglia che si sta combattendo, il gioco a cui stiamo giocando, non prevede sconfitti e vincitori, ma la sola scelta delle regole che si intende seguire.

Un opera coreana eccezionale, di grande maturit? e di altissimo livello visivo ma anche capace di trasmetterti traumi psicologici . Si sta in apnea e si soffre per le vicissitudini dei personaggi in un clima a met? tra Battle Royale, Cube e Hostel ma influenzato anche da Escher (la scenografia della casa dei giochi) e Kubrick (le maschere, la fredda simmetria, la violenza).